见微以知萌,见端以知末。疫苗管理的改进提升,和广州近年来大力推动“智慧医疗”建设密不可分。无论从诊疗的手段、服务,还是内容、形式,“智慧医疗”建设的成效,在遍布广州的许多医院、诊所和社区卫生服务站内,都能近距离体验。比如,远程手术、远程查房的出现,丰富了医学实践形态,也给优质医疗资源共享提供了另一种选择;人工智能在辅助诊断方面日渐成熟,为摸清病情提 供了重要参考;再加上医疗电子票据、电子病历等投入使用,这些省时省事的看病体验,使就诊满意度有了大幅提升。

当前,数字化应用驶入“快车道”,从网购到出行、从教育到医疗,大量新业态的涌现,都说明了一个共同道理。数字化,将是经济社会发展的一项基础设施,而互联互通产生的打通、链接、拉平等作用,会在更大范围内释放活力。意味着“智慧医疗”建设,不仅是广州增强医疗卫生服务水平的重要抓手,也是推动城市数字化、智能化转型的必要条件。

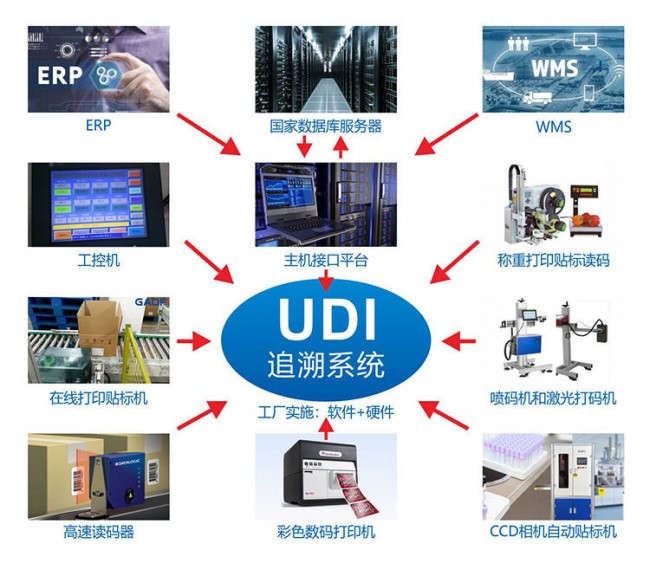

众所周知,“智慧医疗”建设是一项系统工程,体量大、周期长,抓不住重点,是推动不下去的。这里面,一个全程运行无碍的网络环境,是新诊疗手段实现的前提。哪怕医生对“智慧医疗”的理解多么深入,缺少完善的信息基础设施,也“难为无米之炊”。因此,加强基础设施建设,是“智慧医疗”建设的第一步,也是关键一步。从科学规划、合理布局,到高标准高效率推进建设,每一步都马虎不得。

同时,医疗卫生也是民生关切。什么样的诊疗效果更好,患者说了才算。什么样的创新作用更大,人们满不满意才是衡量标准。推动“智慧医疗”建设,说到底,是为了让患者享受优质、便捷的诊疗服务。因为医疗卫生领域的创新,只有以患者为中心,用事实说话,其创新成果才会被鼓励和欢迎。所以,不断从服务体验上找短板、补差距,“智慧医疗”建设才能回应期待,惠及千家万户。

罗马不是一天建成的,“智慧医疗”建设也不可能一蹴而就。为此,广州要立足优势、把握机遇,既在已有成果的基础上提质增效,也通过广泛汇集社会资源,把“智慧医疗”建设推向新的高度。