眼下疫情还未散去,如何保障食品安全?城厢区农业农村局严把质量关检测关,一手抓标准化生产,从生产源头保障农产品质量安全。一手抓执法监管,切实解决“最后一公里”监管问题,成功创建了“省级农产品质量安全县”。筑牢农产品质量安全“防火墙”,为食品安全保驾护航,守护了百姓“舌尖上的安全”。

源头赋码 产品“一品一码”追溯管理

孟夏时节,天气多变。5月20日,城厢区农业农村局组织畜牧技术人员,前往城厢区兆发养殖基地、灵川林志勇家禽养殖场等畜禽养殖场,指导畜禽养殖户做好气象灾害防范,加强动物疫情监测,开展消毒灭源行动,有效落实消毒和无害化措施,及时消除动物疫情隐患。

“我们区重视农业生产安全,早在2017年创建省级农产品质量安全县(区)时,区政府就将农产品质量安全监管纳入对镇(街)的年度考核,并投入经费,保障监管、检测、执法等各项工作开展。”该区农产品质量安全监督管理站站长林建伟介绍,区里还出台文件,将农产品质量安全监管纳入第十三个五年规划纲要。

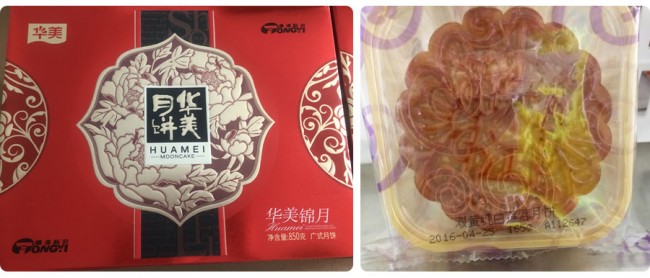

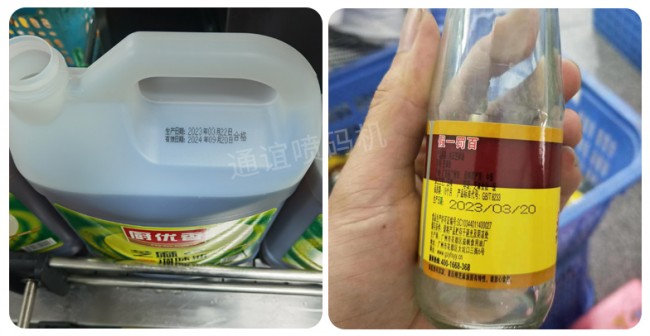

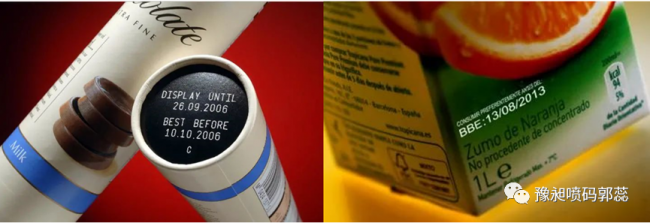

为落实农业生产主体监管名录制度,该区加强和市场监管部门协作,每年更新农业生产主体动态监管名录。目前,该区工商在册在产的农业生产主体全部备案,并纳入“一品一码”可追溯。

“区农业农村局干部为我们开通省级农产品追溯监管信息平台使用权限,还给我们培训,如今我们已熟练掌握操作方法。”东海镇一家养殖合作社的负责人说。为解决生产主体在农产品追溯监管信息平台实际操作中遇到的问题,该区农业农村局组织人员对养殖合作社、种植类生产主体进行“一品一码”可追溯体系系统“点对点”培训,就如何上传质保信息、如何实现产品源头赋码等普遍存在的问题详细讲解和现场示范操作。

“正因农产品有了‘一品一码’,可以通过手机APP随时随地了解产品在生产流通各个环节的情况。”在合作社购买农产品的一名群众说,他们对产品质量安全更加有底,购买更加放心。

赋码准出 农安卫士监管护航

疫情当下,保障食品安全尤为关键。城厢区吹响农产品“安全”和“品牌”集结号,一批“农安卫士”下到基层,提升监管效能,护航农产品质量安全。

“农安卫士”由该区农产品质量安全监督管理人员组成。疫情发生后,他们以监督抽检传压力,监测抽样了省、市、区三级农产品质量安全114批次。此外,网格化管理来助力,严格落实“五查”制度,开展线上巡查822人次,巡查生产主体1904家次,线下巡查60人次,巡查生产主体30家次,将巡查发现的问题通过电话通知、省级平台发送信息及短信给生产主体,督促其限期整改并记录在案,全面提高生产主体诚信意识和信用水平。

在监督检查中,引导生产主体树立品牌发展意识,动员他们申报质量认证。指导该区4家企业4个产品新申报无公害农产品认定、2家无公害农产品认定企业证书到期复查换证,目前已完成产品抽样,材料初审并逐级上报。

区农业农村局副局长陈玉华介绍,为提高农产品质量安全,鼓励申报质量认证和推进品牌建设,局里出台奖励措施,规定已入驻省农产品质量安全追溯监管信息平台,且生产记录及时、真实、完整,年内每一批次农产品上市前均有赋码准出,每次农产品安全抽检均合格,且未受到农业主管部门行政处罚的农业经营主体,每家奖励3000元。

措施规定通过农业农村部组织开展农产品地理标志登记、有机食品、绿色食品认证的,每个产品分别给予一次性奖励补助5万元、2万元、1万元。通过福建十大农产品区域公用品牌、福建名牌农产品认定的,每个产品分别给予一次性奖励补助3万元。通过省农业农村厅组织开展无公害农产品认定的,每个产品给予一次性奖励补助0.5万元。

提升安全感 安全感“科特派”把脉质量

疫情防控仍在继续,但科技兴农、质量兴农、绿色兴农的脚步不曾停歇。该区农业农村部门11个科技特派员全部下沉一线,开展分类指导和结对服务,抢抓农时示范推广新品种、新技术,把脉农产品质量,确保群众“米袋子”“菜篮子”安全。

在常太镇渡里村枇杷矮化改良基地,面对刚嫁接的50亩“三月白”,村委会主任吴铁青满脸喜说,“三月白”嫁接穗成活率达90%以上,三年即可投产,价格比普通品种高两三倍呢。这些嫁接穗来自城厢区宏耕农业发展有限公司枇杷种植园。该园在科技特派员的帮助下,实行无公害智慧化管理,枇杷产量、质量日益提升。

当前立夏已过,气温逐渐升高,农作物病虫害将迎来高发期。保障产地农产品优质、安全供给,科技特派员下到田间地头,宣传农产品质量安全知识,引导农户合理用药,提升农产品品质,助力农业绿色发展,忙碌的身影成为疫情期间农业生产中一道独特的风景。

“去年年末,省农业农村厅公布第二批‘福建省农产品质量安全县’名单,城厢区名列其中,为全市唯一入选单位。”区农业农村局局长肖建耀表示,创建永远在路上,近段时间加快培育家庭农场,该局将把农产品质量安全监管工作往深里做、往细里做,确保农产品质量安全执法到位、标准化生产全面实行,不断增强群众对农产品质量的“安全感”。